医療保険料(基礎賦課額)

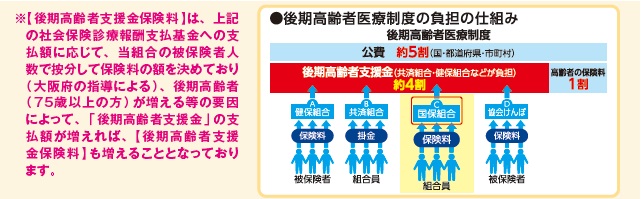

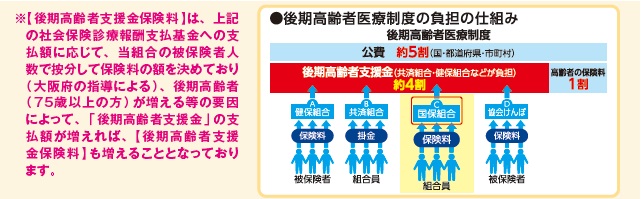

+後期高齢者支援金保険料(後期高齢者支援金賦課額)

|

<0歳〜74歳の方>

※後期高齢者を除く |

現行 |

内訳 |

| 平成31年3月31日まで |

医療保険料 |

後期高齢者支援金保険料 |

| 税理士である組合員 |

31,700円 |

27,900円 |

3,800円 |

| 勤務税理士である組合員 |

24,700円 |

20,900円 |

3,800円 |

従業員である組合員

|

17,700円 |

13,900円 |

3,800円 |

| 家族 一人当たり |

10,700円 |

6,900円 |

3,800円 |

|

<0歳〜74歳の方>

※後期高齢者を除く |

改定 |

内訳 |

平成31年4月1日

より |

医療保険料

(据え置き) |

後期高齢者支援金保険料 |

| 税理士である組合員 |

32,100円 |

27,900円 |

4,200円 |

| 勤務税理士である組合員 |

25,100円 |

20,900円 |

4,200円 |

従業員である組合員

|

18,100円 |

13,900円 |

4,200円 |

| 家族 一人当たり |

11,100円 |

6,900円 |

4,200円 |

|

<40歳〜64歳の方>

(第2号被保険者)

一人当たり |

現行 |

| 平成31年3月31日まで |

4,400円

|

|

<40歳〜64歳の方>

(第2号被保険者)

一人当たり |

改定 |

| 平成31年4月1日より |

4,800円

|

|

| ※ |

介護納付金分は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している被保険者)が介護保険料として納めることとなります。 |

| ※ |

【介護保険料】は、当組合に割り振られた「介護納付金」の支払額に応じて、当組合の40歳から64歳までの被保険者人数で按分して保険料の額を決めており(大阪府の指導による)、当組合が支払う「介護納付金」の支払額が増えれば、【介護保険料】も増えることとなっております。 |

| ☆ |

上述のとおり、【後期高齢者支援金保険料】は、「後期高齢者支援金」の支払いに充てられ、【介護保険料】は、「介護納付金」の支払いに充てられるため、「療養給付費( 医療費)」や「保健事業費」等の組合の支出については、【医療保険料】で賄うことになっております。 |

| 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方、または65歳〜74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方)で、当組合の「後期高齢者組合員」として登録した方の保険料です。 |

| 後期高齢者組合員の方 |

据え置き |

税理士である組合員

|

2,000円

|

勤務税理士である組合員

|

2,000円

|

従業員である組合員

|

2,000円

|

|

| ※ |

組合員が後期高齢者に該当して被保険者資格がなくなっても、組合員資格を残せば75歳未満の家族や勤務税理士・従業員は従来どおり被保険者資格を継続できます。 |

(注)年齢の計算は、誕生日の前日が基準日となります。

・保険料は事業主半額負担

・加入月のみ当組合窓口でお支払いいただくか、金融機関にて振込みでの支払いになります。

・喪失が発生した場合は、届出月の翌月に保険料を返金いたします。

・勤務税理士・従業員の保険料は、事務所で一括して徴収します。

保険料の口座振替(自動引落)指定銀行

※口座振替依頼書を各金融機関の窓口に提出して手続きを行ってください。

|

三菱東京UFJ銀行

|

りそな銀行 |

三井住友銀行 |

みずほ銀行 |

| 京都銀行 |

滋賀銀行 |

南都銀行 |

紀陽銀行 |

| 京都信用金庫 |

京都中央信用金庫 |

ゆうちょ銀行 |

|

戻る

|